歯科医院を開業してから、どのようになっていくかを考えるには、現状をよく知ることが大切です。開業をお考えの方向けに、歯科医院の新規開業を取り巻く環境と現状について紹介します。

歯科開業の現状

まずは、歯科医院の開業を取り巻く環境がどのようになっているのか、推移や傾向などから現状を紹介いたします。

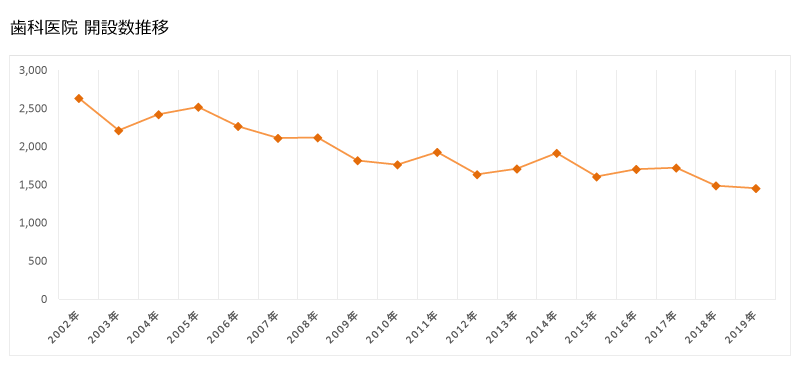

減少し続ける歯科新規開業件数

| 年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |

| 開設数 | 2,632 | 2,210 | 2,420 | 2,517 | 2,263 | 2,109 | 2,116 | 1,815 | 1,760 | 1,926 | 1,633 | 1,707 | 1,912 | 1,604 | 1,702 | 1,720 | 1,485 | 1,451 |

歯科医院の開業動向につては「都道府県別歯科医院数とその要因」でも詳しく紹介していますが、

歯科医院の新規開業件数は、2005年までは概ね毎年約2500件ペースでしたが、2005年を境に毎年減少傾向にあります。

偏重する歯科開業地域

昨今の開業の特徴として、大都市圏に集中する傾向が続いています。厚労省発表の医療施設調査の2017年~2019年3年間平均をみてみると、関東が42.4%、近畿18.2%、中部13.5%とこの3地域で全体の開設数の約7割を占めている事が分かります。

都道府県ごとの開業件数については、下記で紹介していますのでご参考ください。

また、こうした大都市の内部でも一部の地域に開業が集中する傾向にあます。たとえば東京都の294件のうち約80%にあたる234件が23区内に集中しており、大阪府では134件のうち47%が大阪市内、愛知県では91件のうち49%が名古屋市に集中しています。

一方、全国での廃止率をみてみると、開業件数に比較して閉院の率が99%であり、歯科医院の開設数と廃止数がほぼ同等であることが分かります。

逆に、開設より廃止が上回り実質的に歯科医院が減少した地域は、北海道(136%)、四国地方(122%)、東北地方(120%)、中国地方(117%)、近畿地方(104%)となり、大都市以外での閉院が多いことが分かります。

政令指定都市である都道府県の中で、歯科医院が減少している札幌市・相模原市・京都市・大阪市・北九州市の内、北海道は、札幌を除いた地方部を中心に人口が2010年から2015年間に約12万4千人(国勢調査)減少していることに起因するものと思われます。また、北海道では札幌市への一極集中が起こっており、道内の開業件数の内、半数以上の約6割を札幌が占めている状況です。

このように、地域によっては開業が集中し、ある地域は歯科医院が減少するという偏重した傾向にあり、今後もこの傾向は当面変わらないと推察できます。

では、なぜこうした偏重がおこっているのでしょうか?歯科医院の経営が厳しいと言われて久しいにもかかわらず、相変わらず開業地域が偏っている理由があります。

従来の歯科医院開業場所の決め方と傾向

開業地域の偏りについては、いくつか理由が考えられますが、大きなものはやはり歯科大学がある地域と、その後の勤務先を通す中で構築される歯科医医師としてのライフスタイルに影響していると考えられます。

つまり、学生時代から勤務医時代を通して慣れ親しんだ地域での生活を通して、衣食住のライフスタイルが決まり、そのライフスタイルを維持するため開業場所もこうしたライフスタイルを維持できる「慣れ親しんだ場所」での開業を望んでしまうケースが多いでしょう。

実際、弊社で開業コンサルティングを通して感じているのは、過去の諸先輩は概ね次の3つのパターンのいずれかで開業地を決めています。

- 自分もしくは配偶者の実家もしくはその近辺

- 過去に自分が勤務していた医院と自分が住んでいた延長線上のどこか

- 歯科大学の近く

いずれにしても、前述したように自分が良く知っている場所で開業物件を探しているということになります。そうなれば、当然同じような境遇で育った同世代の歯科医は同じような場所で開業することになり、競争が激化するのは当たり前です。

しかし、世の中のフランチャイズを展開する企業、たとえばコンビニやメガネ店、牛丼屋などが出店する際、役員や社員が知っているあるいは「慣れ親しんだ場所」に開業しているでしょうか?

答えは否。こうした企業は、独自のマーケティング手法に基づいて市場調査や競合調査を行いその結果で出店を意思決定しているのです。

諸先輩の時代の歯科開業は、歯科医院が少ない時代だったため、ある意味どこで開業しても患者さんは来てくれました。上記にあげた3つのパターンにいずれで開業してもある程度医院経営は安定したはずです。つまりは、歯科医院側の目線、言い換えれば歯科医師の好みで開業する場所を決めることができたわけです。

しかし、これからの開業はそうはいきません。しっかりとしたマーケティングに基づき開業場所を決めないと大変なことになってしまいます。重要視すべきは、歯科医師の目線ではなく「患者さんの目線」で開業を考えなければならない時代になったといえるでしょう。

※ここまでお伝えしている情報は、インサイト主催の歯科開業セミナーでも詳しく紹介しています。

それでは歯科医院飽和時代とも言われている現在の、歯科医院の需要と供給はどうなっているのでしょうか?

対10万人あたり歯科医院数と歯科医師数

日本の人口が減少に関しては後述しますが、減り続けている人口に対し、歯科医院数はどう推移したのかを説明します。

厚労省の医療動態施設調査によれば、対10万人当たりの歯科医院数は、1999年は49.3医院であったものが、2019年には54.3医院まで増えてきています。逆算すると、一歯科医院あたりの人口が2,028人から1,842人まで186人減ったことを示しており、その減り方は9%とおよそ一割にのぼることが分かります。

この数値を見れば、やはり歯科医院の経営は非常に厳しくなってきていると言わざるを得ません。一方、歯科医師数の推移をみてみると、2000年に90,857人だったものが、2018年には104,908人と14,051人増加(約15%増)しています。

また、対10万人あたりでみてみると、71.6人から83人まで増加しており、歯科医師一人あたりの人口に換算すると1,396人から1,204人と192名も減少したことになり、歯科医師数削減政策や歯科医師の高齢化が今後影響する事を考えると、今が歯科医師数増加のピークであると予想されます。

この数値自体をみると、歯科医院と同様に歯科医師も過剰に見えますが、国際的な比較をしてみると、スウェーデンは日本の2倍以上にあたる178.5人、キューバは166.9人と多く、日本はそれほど高くなく、先進国の中ではドイツやイタリア、スペインなどと同水準であることが分かります。

歯科医療の需要と供給

先進国の水準と比較し、歯科医院や歯科医師数がそれほど高くないのであれば、歯科医療は本当に厳しい状況にあるのでしょうか?そこで、歯科医療の需要と供給について考えてみたいと思います。

考え方としては、歯科医師数の増加率に対し、保険診療の歯科医療費の増加率を比較しこの二つの指標が並行的に推移するならば、需要と供給のバランスは保たれているし、どちらかがクロスするようだと需要過多、供給過多ということになります。

歯科医師数の増加率は、1980年代後半に約5%だったものが、2018年では0.4%まで減少しました。この理由は、歯科医師数の過剰感と歯科医師の収入低下、2010年までの景気低迷、大学受験者総数の減少、高額な学費のかかる歯科大入学の定員割れ、歯科医師国家試験の合格率低下などによるものです。

一方、歯科治療費は厚生労働省の国民医療費から算出したので、保険診療のみを対象としていますが、歯科医師数と同様に2007年までは減少するものの、それ以降は若干持ち直しています。

また2年ごとに上下にふれていますが、これは診療報酬の改定による影響です。この主な理由としては、医療費抑制政策に基づいた診療報酬単価の引き下げ、医療機関に対する指導対象の「上位2%ルール」による診療報酬算定の自主規制などがあげられます。

いずれにしても、この両者の指数の動きをみると、1995年を境に歯科医療費の増加率が歯科医師の増加率を下回り、歯科医師数が供給過多の状況が続いていましたが、2007年辺りからは歯科医数の増加率が減少する一方で医療費が持ち直し、現在では医療費の増加率の方が若干上回っているので需要過多になっていく傾向が見て取れます。

さらに、歯科医療費をGDP(国内総生産)と比較してみると、2012年以降は互いの増減率が1.5%前後で安定しており、歯科医療費の増減はGDPと連動していると言えるでしょう。

今後の日本のGDP成長について、2014年に内閣府の経済財政諮問会議内に設置された「選択する未来」委員会によると、人口減少が継続し生産が停滞すれば、2040年代以降はマイナス成長になるとの報告があがっています。シナリオのケースにもよりますが、人口の減少が解決しなければ成長率は-0.2%~1%ほどの見込みで、その内実も社会保障費の負担増などから現役一世帯辺りの消費は半分程度になるとの予測もあり、歯科医療費が大幅に増えることはないと推測できます。

これらのことからも、歯科医院ではより一層の合理化や自費診療をしない限り経営は苦しくなると推測されます。

しかし、当社のコンサルティング経験からするとすべての歯科医院の経営が苦しいわけではなく、経営成績の良い歯科医院と経営の悪化している歯科医院とに二分化が進んでいるのが実情です。しかも、最近は開業してからかなりの年数を経た歯科医院の経営が厳しくなってきています。

その背景には、歯科医師の高齢化という日本独自の課題が潜んでいます。

歯科医師の高齢化

日本の歯科医師が増えた理由は、齲蝕が社会問題となり始めた、1970代に厚労省が1985年までに人口10万対歯科医師数50にするという目標を掲げ、歯学部の増設と定員増を行ったことにより、これ以降に歯学部に入学卒業した歯科医師が団塊の世代を中心に高齢になり、現在では日本の歯科医師の約半数は高齢歯科医になっています。

特徴的なのは、30~50代の開業している歯科医師がここ10年間でなんと約3万人も減少し、60代以上が全体の4割を占めていることです。高齢化した歯科医師たちは歯科医師として活動続けているものの、体力的な面から1日あたりの治療人数は大きく減少しています。なぜならば、歯科医院の経年により、患者も高齢化するからです。

高齢の歯科医師の経営する歯科医院は長年通った非常にロイヤリティの高い患者さんでその経営が成り立っているケースがほとんどであり、一方高齢な患者は、同じ歯科医院で同じ歯科医師に診てもらうことが安心につながっています。このことは、高齢者の転院率が非常に低いということでも分かります。

逆に、全てではないですが30代の主婦で幼稚園児を抱えた母親が高齢の歯科医師の医院に通うでしょうか?普通は、同年代の歯科医師のいる歯科医院に通うのが通例です。歯科医院探しに最も迷っているのが30代の主婦であることからも分かります。特に、主婦は家族の健康に最も気を使っているので、良い歯科医を探すことに多くの労力を割いています。

実際に30代主婦の転院率が比較的高く感じている歯科医院は多いのではないでしょうか?弊社では、新規開業時に「ふれあい見学会」という地域の住民の皆さんに医院を見学してもらう内覧会を行っています。こうしたイベントを通して最も参加者数が多いのが、やはり30代主婦であり、このことからも裏付けられます。

新規開業も高齢化している

歯科医師が高齢化しているのと同時に、新規開業をする歯科医師の年齢も実は上昇してきています。

詳しくは「歯科医師の開業年齢はどれ位?」で紹介していますが、開業年齢推移をみてみると、30歳から34歳の歯科医師のうち1994年は半数以上の53%の人が開業していましたが、24年後の2018年にはわずか0.3%まで下落してしまっています。さらに、35歳から39歳までを見てみると、1994年には76%もの人が開業していたのに対して、2018年は1.3%まで減少してしまっています。

これは、開業する年齢が高齢になってきている証拠で、この理由はいくつか考えられます。

1つは、開業マインドです。1994年では、まだ歯科医に対し過剰感はなく、勤務医より開業したほうがより収入が増えるイメージが強かったのですが、その後は前述のように歯科医院の厳しさがマスコミ等を通じ流布されると同時に、先に開業した先輩や友人の医院が苦労するのを見て開業に対してネガティブなイメージを持ち、開業にメリットを感じにくくなっていきました。こうした風潮のしわ寄せがこの結果に表れているといえるでしょう。

2つめは、実務面ではかつてのように「自己資金がたまらない」という問題があります。開業に対しては、当然開業資金の1/3に相当する1,500万円程度の自己資金をもっていることが望ましいですが、現実に開業のサポートを通してヒアリングをしてみると、自己資金が非常に少なく、500万円程度しか持っていないケースが多くあります。

勤務歯科医師の年収の推移で分かるように、2005年から2013年の間に年収は900万から600万程まで下落した後、2018年までは800万程度まで回復していました。新型コロナの影響を大きく受けたと思われる2019年を除いて、おおよそ700万辺りを行き来している状況です。過去と比較しても、自己資金をためることが難しくなっているのも納得がいきます。

もちろん、自己資金500万円でも開業できないわけではないですが、しっかりとした事業計画を立てない限り、金融機関から融資が下りるとこは難しくなります。そうなれば、自己資金が貯まるまで開業を待とうということになってしまいます。

3つめは、従来の開業場所の決め方の項でもふれましたが、皆が同じような環境での開業を求めるあまり、開業できそうな場所がなくなってしまったという理由も関係しています。

しかしながら、一般医科と異なり長期雇用が保証されない歯科医業の雇用環境の中ではやはり最終出口としての開業は続くものと考えられるでしょう。

ここまで、歯科開業の現状をお伝えしてきましたが、この現状を踏まえて今後歯科業界がどのように変化していくのか「30年後の人口予測から推測される歯科開業の動向と将来予測」で紹介します。

また、歯科開業を取り巻く環境と将来予測だけでなく、歯科医院開業後の経営早期安定に重要なポイントをお伝えするセミナーを開催しています。詳しくは下記よりご覧ください。

- 歯科開業に先立って考えておくべき2025年・2040年問題の課題と対策

- 歯科医師が減る?!歯科医師が不足する時代は○年後にやってくる?

- 歯科医師の地域偏在 -不足地域・格差とその傾向-

- 歯科医師の国家試験合格数とその推移

- 歯科医師の男女比率と今後の予測~日本人口の男女比推移と歯科医師の男女比推移から分かる傾向と今後~

- 歯科の患者数推移を解説!患者調査の統計考察

- サービスとしての医療?これからの歯科医院におけるサービス的側面とは

- 都道府県別歯科医院数とその要因【2021年度版】

- 徹底解説!歯科業界の動向と10年後の未来とは?【まとめ】

- 30年後の人口予測から推測される歯科開業の今後の動向と将来予測