「歯科新規開業を取り巻く環境と現状」では、歯科開業を取り巻く環境が、どのようになっているのかを紹介しました。

人口予測から推測される歯科開業の将来

今回は、30年後の人口予測から推測される歯科開業の未来について解説していきます。

30年後の日本の人口予測とは

開業後30年間に関するヒントを探るそのために、これからの日本の人口がどのように推移していくのかに触れていきます。

社会学者として高名なドラッカーも述べているように、予知能力者でもない限り将来を予測することはできませんが、人口だけは「すでに起こった未来」として予測可能で、歯科医院開業の話をするのに、日本の人口推移は避けて通れない課題です。

なぜなら、歯科医療は犬猫ではなく人間を相手にするものであり、特に現行の保険制度に特化するならばその制度の維持のために、この人口構造が大きく影響するからです。

ところが、従来の歯科医院の経営は右肩上がりが当たり前だったため、開業というと現状のみを考えて意思決定することがほとんどで、それでも特に問題はありませんでした。このため、どうしても開業から引退までの経営に携わる約30年間を長期的視点で考えるという観点が欠けていました。

その結果、一時的に歯科医院がうまくいっても長続きをせず、その場限りの対応に終始し、最後は税金を払うのに疲れて適当な診療になってしまう歯科医師が非常に多かったのです。

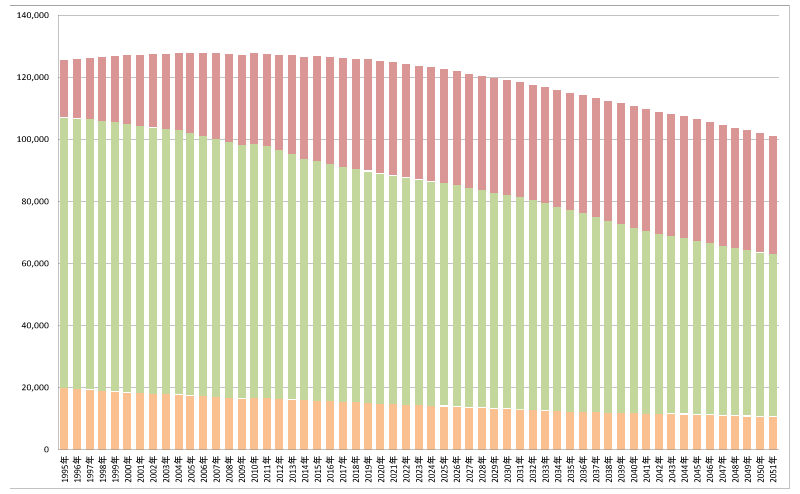

それでは、これから30年間に日本の人口はどうなるのでしょうか?厚生労働省が発表した人口動態統計に基づく1950年以降の日本の人口推移を基に考えていきます。

日本の人口は、戦後一貫して人口は伸び続け、そのピークは2010年で、それ以降は徐々に減少傾向となり、直近の2021年は12,484万人となっています。

そして、30年後の2051年には10,103万人と2021年の時点から2,381万人(19%減)にまで減少してしまいます。

さらに問題なのは内訳で、15歳以上64歳までのいわゆる社会に対して生産活動の中心を担う世代(生産年齢)が2021年の7,355万人から2051年の5,221万人まで2,134万人(29%減)も減少します。14歳以下の年少人口も同様に426万人減(29%減)し、逆に、老年人口(65歳以上)が3,639万人から3,818万人へと179万人 (5%増) 増加すると予測されています。

この様な、働く人の数を子どもや高齢者など支えられる人の数が上回っている状態は、人口オーナスと呼ばれ、現在の人口推移だと、日本は人口オーナスが進むと予想されます。この日本の人口推移予測数値は、これから開業をしようとする歯科医師にいくつかの未来への示唆を与えています。

サービス業的側面の増加

この将来予測に関しては、厚労省も懸念を抱いていて、歯科医師の需給問題に関するワーキンググループの資料の中で、2012年末歯科医師数が変化しない仮定で、地域別将来推計人口を基に2040年の対10万人あたり歯科医師数を試算した結果、95.6人と算出しています。

また、正確な数値ではありませんが、直近の歯科医師登録数が、1年あたり約1700人前後なので、歯科医師がこの推移のままと仮定した場合、2018年時点で30代以下の歯科医師が、30年後も働いている予測数を過去の例の割合から算出すると、30年後の60代以下の歯科医師数は、約8万人です。30年後の日本の人口予測から計算すると、2051年時点での、対10万人あたりの歯科医師数は約80人となりました。

各統計資料から、ざっくりと試算したものではありますが、2051年の人口と同等の人口数である、1968年頃の対10万人当たり歯科医師数36.5人と比較しても、歯科医師数は多い状況と予測されます。

この人口形態と歯科医師数の推移の傾向が続くようであれば、相当厳しい経営状況になるのは必定です。そうなれば、今まで以上に歯科医院は患者さんの確保に躍起になります。

そのためには、数少なくなった働き手の確保や技術確保だけではなく、患者さんのケアであったり、ロイヤリティ管理であったり、利便性の向上であったり、様々な自院のサービスを創意工夫せざるを得なくなります。

つまりは、診療以外への労力やコストをより一層かけていく必要がでてきます。

歯科医院の大規模化

診療以外に多くのコストがかかることから、一人で行う歯科医院はかなり厳しい経営を迫られることになっていきます。

この結果、様々な面で大規模化のメリットが生まれ、規模の大きな診療所が増えると推測できます。

- 集客コストの低減

- 診療設備の共有化

- 受付機能の共有化

- 患者管理の共有化

- 人材確保と教育コストの低減

- 診療領域の専門化

実際に、歯科医院の経営はある程度の規模があったほうが弊社のコンサルティングの経験上でも、経営効率が良いことが多くあります。

例えば、近くにある歯科医院3件の統合を考えてみましょう。

それぞれの歯科医院が30坪、駐車場3台、ユニットが3台、1日の患者数が20人、スタッフが常勤で3名だとします。近隣の医院2件以上に同時に通う患者は基本的に考えられないので、単純に医業収入は3倍、患者収入は3倍になります。

一方、コスト面では各医院で同じように保有する診療機材や内装の一部(トイレ、受付回り、スタッフ休憩室、院長室など)は不用になり、スタッフに関しても受付などを担当させていた場合は1/3になる可能性があります。

歯科医院の集患として大きく影響するのが、診療所の規模です。今まで、各30坪だった歯科医院は90坪、駐車場9台と大規模になり、地域住民からの視認性が非常に高くなり、確実に賃料は値下げできます。

さらに、最も大きく影響すると思われるのは人材確保の面です。小規模の歯科医院では、経営に余裕がないため、常にぎりぎりのあたま数で、医院を切り盛りしているため、寿退職などの欠員がでたら採用するといった補充型の採用をせざるを得ません。

この補充型採用の問題点は、良い人材が来てくれればよいのですが、募集をかけてもスタッフが集まらない時にあります。多くの歯科医院はしかたなく、レベルが低い人材であってもあたま数がほしいから採用してしまいます。

この結果スタッフの質が劣化していき、診療事態の質も劣化していくといった悪循環にはまってしまいます。

そうならない為には、大規模歯科医院は補充採用ではなく、ある程度のコストをかけ、常に人材募集、面接を行い、医院のレベルにあった人材が確保された時だけ、採用に踏み切ることでスタッフの質が劣化しにくくなります。教育担当者もしっかりつけられるので、常に人材が安定した状態になるはずでしょう。

自己負担金の引き上げと自費診療枠の拡大

30年後の人口予測で触れたように、社会において税金を納めたり、経済を牽引したりする生産年齢人口と呼ばれる15歳から64歳までの人口が、全人口の半分まで低下してしまうと、当然の帰結として保険診療に何らかの大きな改革が必要となってきます。

一部では、保険制度そのものが破綻すると推測する話もあがっていますが、そこまでいかなくとも、海外の事例を見れば少なくとも、自己負担金が5割から7割程度まで引き上げられたり、混合診療が全面的に解禁される可能性が高いでしょう。

また、自己負担金の負担率上昇と合わせて、混合診療を含めた自費診療枠も拡大されるでしょう。

先進国の潮流を見ていると、特に、予防ケアに関しては、ドイツやアメリカのようにインセンティブ制を導入し、予防をしている人としていない人で自己負担割合を変える一方、自らの口腔内をケアできず、進行させてしまった疾病に関しては、自費扱いにするといった自己責任を前面にだした制度もでてくるでしょう。

また、現行の日本の健康保険制度では保険診療と保険外診療を併用することは原則として禁止されていますが、今後は前述のように自己負担金が上昇するため、同時に混合診療を解禁して保険と併用の場合には、保険診療内で収めようとする動きも出るかもしれません。

一方、補綴など完全に保険診療からきりはなされる診療内容も多くなり、自費に移行する可能性があります。これに伴い、保険制度維持のための制度改革など、高額の自費が増えることにより民間保険の普及が進む可能性もあります。

このように、混合診療拡大と保険診療枠の縮小による自費診療への移行が起こった場合に想定されることとしては、患者が今まで以上に歯科医院を吟味して選択するようになるのと同時に、治療後の保証の問題も含め、クレームや訴訟が増えることが予想されるので、長い目でこうしたことへの対応を開業時から考えておく必要があります。

アクティブシニアの増加

超高齢社会の到来を言われて久しいですが、実はその中身に変化起きています。国も調査を行っている通り、2030年には約8割の高齢者が自立的に暮らしているという予測がされています。

(参考)

・平成24年度 高齢者の健康に関する意識調査結果

・変わる高齢者像 -アクティブシニアの出現-

つまり、将来的には様々な予防や健康意識の高まりや、年金支給年齢の引き上げ、不足する労働力へのニーズなどを背景に、健康的・行動的で自立した、購買や趣味・仕事に対して意欲的なアクティブシニアと呼ばれる層が増加していくということです。アクティブシニアは健康や予防に関心が高く、こうしたものへの出費を惜しまない特徴を持っています。

これらのことからも、従来の介護保険を中心とした訪問歯科診療や高齢者歯科診療から、元気に働くために、自身の健康のための食事に気を遣い、口腔内への関心も非常に高い層が新たな歯科診療マーケットとして出現し、大きなパラダイムシフトが起こると推測できます。

そして、いち早くこうしたアクティブシニアを中心とした食育や口腔ケア活動、全身的な口腔健診などを手掛けることが、アクティブシニア顧客のロイヤリティにつながり、次の段階の介護や訪問歯科への囲い込みにつながっていくでしょう。

小児歯科の充実と自費化

年少人口は、政府が少子化対策を行っているにも関わらず、30年後の日本の人口予測でふれた通り、2021年の12,484万人から2051年には10,103万人へと2,381万人も減少すると予想されます。

この結果、政府は今よりもさらに子育て環境を整えるとともに、生まれた年少者への保護は手厚くなるようになり、同時に子供に相当のお金をかけることが当たり前になっていきます。

この結果、多くの子供がいわゆるキッズ向けのサービスに加入し、治療や口腔イベントに参加するたびに何かインセンティブを与えられたりするとともに、特別な扱いをする自費診療を前提として予防から齲蝕処置を親御さんに教育することで、自費診療への意識が高まる可能性があると思われます。

歯科医療のアジア進出

今まで見てきたように、日本の人口は減少の一途ですが、アジアに目を向けると実は人口は拡大していく傾向にあります。

特にASEAN加盟10ケ国だけでも、人口は日本の約5倍の6億5千万人(2019年)にのぼります。ASEAN諸国の歯科医療の整備は十分に進んでおらず、将来にわたりかつての日本のように、歯科医療を国民に普及していく整備が行われることは明らかです。

このASEAN諸国で歯科医師に関して、2009年に相互承認枠組み協定(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners)が締結されました。

この協定により、ASEAN各国は自国の歯科医師管理制度を整備し、域内での歯科医師の移動を自由移動が認められています。すでにマレーシア、シンガポール、オーストラリアでは多くの外国人歯科医師が資格を行使している事実があるので、国際的な歯科規制の法整備が出来上がれば、より一層歯科医療マーケットが国際的に解放された状況になると思われます。

こうした、機会をとらえて、日本が国際的なレベルでの歯科医療を確立し、東南アジアでの歯科医療のデファクトスタンダードになっていけば、将来において日本人歯科医師がこうしたASEAN諸国で歯科医業に従事することは、充分考えられるでしょう。

日本の人口予測から考えられる歯科開業の未来についてでした。

これらの情報をもっと詳しく知りたいという方は、インサイトの開業セミナーでも紹介しています。セミナーでは、歯科開業を取り巻く環境と将来予測だけでなく、歯科医院開業後の経営早期安定に重要なポイントをお伝えするセミナーを開催しています。詳しくは下記サイトからご覧ください。